遺産分割後に遺言が見つかった、どうしよう?やり直すケースや合意できない対処法を解説

故人が残された親族に思いを託す大切な遺言書。遺産分割後に遺言がみつかった場合、どうしたらいいのでしょうか。

遺言書は様々な法律や後の手続に絡むため、その扱いには注意が必要です。

今回は遺言書の正しい扱い方を解説していきます。

目次

まずは遺言書の保管

遺言書が見つかるほとんどのケースは、自宅において自筆で書かれた遺言が見つかるものです。

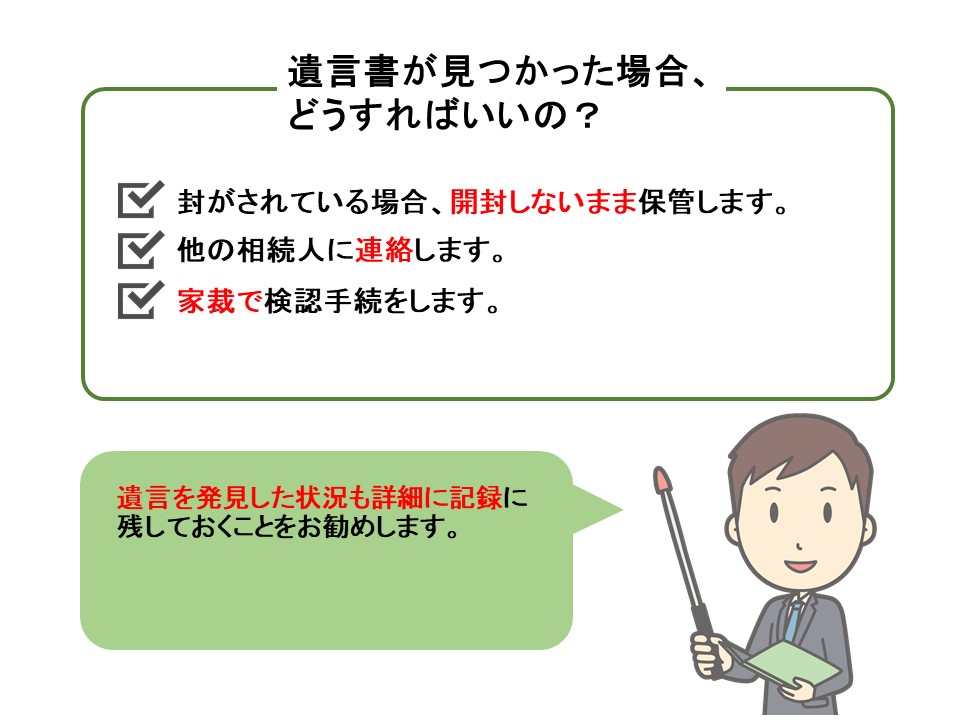

遺言が見つかった場合、まずは紛失しないよう大切に保管しましょう。封がされている場合は、開封してはいけません。

自筆で書かれた遺言は、遺言として有効なものかどうか、一見して分からない場合もあります。

それでも一旦は、見つかった状態を変えないでそのまま保管しましょう。

これは後述する、遺言の保管・保全をめぐるトラブルを防止するためです。

発見した状況の記録

遺言書を発見した場合は、いつ、だれが、どこで見つけたのか、どのような形で残されていたのか、すぐにメモなどの記録にとどめるようにしましょう。

もし(封がされておらず)遺言書の押印が確認出来たら、その印鑑が近くにないか探してみて、発見したら同様に発見状況を記録にとどめましょう。

これは、のちの検認手続において確認されることがあります。

また、遺言無効確認訴訟のような争いになった場合、遺言の発見状況は遺言の有効性を判断するうえで重要な手がかりになります。

関係者への連絡

関係性にもよると思いますが、遺言書を発見した場合、他の相続人に遺言書が見つかったことを知らせるようにしましょう。

封がされておらず内容が確認できる遺言の場合は、その内容を伝えてよいと思います。

先に遺産分割協議を始めてから、あとになって遺言書の存在を持ち出すと、後出しジャンケンのように受け取られてそれだけで不要な誤解を受け、まとまる話がまとまらなくなります。

ただし前述のように、遺言書はきちんと保管しないといけませんので、遺言書の原本そのものを渡してしまうことは避けるべきです。

家庭裁判所に持ち込んで「検認」を受ける

自筆で作成された遺言は、家庭裁判所に持ち込み、相続人(代理人)の立会いの元で確認しなければいけません。これを検認手続と言います。封がされた遺言書は、この手続で開封します。

検認は「遺言書の内容を明らかにし、偽装や変造(改ざん)を防ぐ」ことが目的です。

検認については、民法の第1004条に規定があります。

民法第1004条(遺言書の検認)

1遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

2遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

3前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

4封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

3項にあるとおり、公証役場で作成・管理された「公正証書遺言」については、あらかじめ第三者の立会いのもとので作成・保管されていますので検認は不要となります。

保管・保全状況をめぐるトラブル

遺言書の保管・保全状況をめぐる主なトラブルとして、遺言書を勝手に開封したり偽造・変造したり、相続欠格が挙げられます。

遺言書を勝手に開封してしまうと

遺言書を、検認の手続なしで勝手に開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

ただし、民法第1005条に規定する罰則(行政罰)の対象になる可能性があります。

民法第1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

こちらは行政罰ですから、刑罰ではありません。したがって告訴されたり前科がついたりといった事態には発展しません。

しかし誰も見ていない遺言書を勝手に開けてしまうこと自体が不公平ですし、遺族や相続人とのトラブルの種になります。

遺言書の偽造・変造と相続欠格のトラブル

また、遺言書の「中身味を変える」ことは絶対にやめましょう。もし勝手に遺言書の内容を変えてしまうと、相続人の権利を失います。

また、遺言書を見つけたことを隠していたり勝手に捨ててしまったりしても、遺産の相続人としての権利を失うため、注意してください。

これは民法891条に規定があります。

民法891条

次に掲げる者は、相続人となることができない

(中略)

5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

終わっている遺産分割協議はどうしたらいいか

遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合、基本的に遺言書の内容が優先されます。ただし相続人全てが合意すれば、すでに決めた遺産分割の内容のまま遺産を分けることも可能です。遺言書の検認を受けた上で、相続人全員で今後の対策を協議しましょう。以下で詳しく紹介します。

遺産分割後に遺言が見つかると原則として遺言内容が優先される

遺産分割協議が完了し、その後に遺言書が発見された場合、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書は被相続人の最終的な意思表示として、保護されているためです。

遺言書は、遺言者が死亡した時から効力を発生します。遺言書の効力は、被相続人の死亡後どれだけ時間が経過しても変わりません。遺産分割協議が終わった後であっても、遺言書が見つかれば遺言内容が優先されます。

遺産を分割する方法には協議・調停・審判の3種類があります。いずれの方法で遺産分割を行った場合でも、後から遺言書が発見されれば遺言内容が優先される点は同じです。

ただし、遺言書が法的に有効であることが前提です。家庭裁判所での検認手続を経て、遺言書の形式や内容が法律の要件を満たしているか確認しましょう。遺言執行者が指定されている場合は、執行者が遺言実現の責任を負います。相続人は遺言執行者の判断に従い、必要な手続きを進めましょう。

遺産分割後に遺言が見つかっても相続人全員の合意があれば決めた遺産分割の内容でよい

遺産分割後に遺言書が見つかった場合でも、相続人全員が従前の遺産分割内容に同意していれば、遺言より優先させられます。ただし、相続人全員が遺言書の存在と内容を知った上で合意している必要があります。遺言書を隠すと民法第891条第5号の相続欠格事由に該当し、相続権を失ってしまうからです。

遺言書が見つかった際は、必ず相続人全員に知らせましょう。全員が内容を確認できる状態にすることがポイントです。家庭裁判所での検認手続を経るのが、最も安全な方法といえます。検認により遺言書の存在が公的に記録され、後のトラブルを防げるためです。

遺言執行者が指定されている場合は、その執行者の同意も得る必要があります。執行者は被相続人の意思を実現する立場にあるため、協議に加わってもらいましょう。

遺産分割協議をやり直す必要があるケース

遺産分割に本来関与すべき人が参加できていなかった場合、協議をやり直す必要があります。たとえ当時の相続人全員が合意していても、従前の遺産分割を優先させることはできません。

やり直しの協議では、遺言内容と異なる遺産分割を行うことも可能です。関係者全員が納得すれば問題はありません。

遺言執行者が選任されている場合は、執行者の同意が必要です。執行者は遺言内容を実現する権限を持つため、協議に加わってもらわなければなりません。

遺言による認知がなされている場合は、認知により相続人となった人を含めて遺産分割をやり直します。認知されている人の相続権を無視することはできないからです。

相続人以外の第三者への遺贈が含まれる遺言の場合は、受遺者と呼ばれる第三者も協議に参加させる必要があります。贈与を受ける受遺者は、遺贈を取得できる権利があるためです。

相続人が遺言で廃除されていた場合は、廃除された相続人を除いて遺産分割が行われます。廃除は被相続人の意思により相続権を失わせる制度だからです。

相続人全員の合意が得られないときの対処法

相続人の1人でも遺言発見を理由に既存の遺産分割を無効と主張した場合、従前の遺産分割が直ちに無効になるわけではありません。

最高裁は「遺言の存在を知っていれば遺産分割の合意をしなかったといえる場合」に限り、錯誤により遺産分割を無効と判断しました(最高裁判例平成5年12月16日)。判例によれば、遺言内容と遺産分割内容の差がわずかな場合は無効とならない可能性があります。遺言の内容が不明瞭な場合も同様です。

「遺言を知っていれば合意しなかった」とまでは言えない事例では、従前の遺産分割が有効とされる可能性があります。ただし、遺言内容と大きく異なる分割を行われていた場合は、錯誤が認められて無効となる可能性が高いです。その際は改めて相続財産の遺産分割協議が必要です。

判断が難しい場合は、弁護士に相談して法的な見解を確認しましょう。専門家のアドバイスにより、適切な対応を取ることが大切です。

まとめ│遺産分割後に遺言がみつかった、どうしようと困ったら弁護士へ相談を!

このように例え直筆で作成され、自宅に保管してあった遺言書であっても、取り扱いには注意が必要です。

特に「内容の変更(改ざん)」「発見したことを隠す(隠蔽)」「勝手に捨ててしまう(破棄)」は、発覚したときに相続人としての権利を失うばかりか、重大なトラブルに発展する可能性が高いです。

トラブル解決のために、まずは家庭裁判所に持ち込み、検認の手続を経るようにしましょう。

ちなみに、検認は弁護士に代行してもらうと手続がスムーズです。検認申立書の作成や必要書類(戸籍謄本等など)の取り寄せなどの手間や、裁判官への説明、相続人への連絡取次なども代行してもらえるからです。

通常は遺言書の検認が終われば、相続の手続きが待っています。相続税の申告では期限を守る必要があります。後々を見越して、遺言書が見つかったら当法律事務所へのご依頼をご検討ください。相続でのお悩みの解決に向け全力でサポートいたします。

このコラムの監修者

-

弁護士法人紫苑法律事務所

福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。