相続人が高齢で判断能力がない

被相続人(亡くなった人)の財産について、誰が何を相続するのかを話し合う場として遺産分割協議があります。

この遺産分割協議に参加し協議を成立させるには、相続人に「意思能力」や「行為能力」などの、要するに判断能力が必要です。

しかし、相続人のうちの誰か高齢で重度の認知症であるなど、こういった判断能力を持たない場合は、遺産分割協議はどう進めるべきどうすべきなのでしょうか。

目次

1.成年後見制度を利用する

冒頭でも述べたように、相続人として遺産分割協議に参加し協議を成立させるためには、判断能力を持っている必要があります。

そして、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ有効に成立しません。

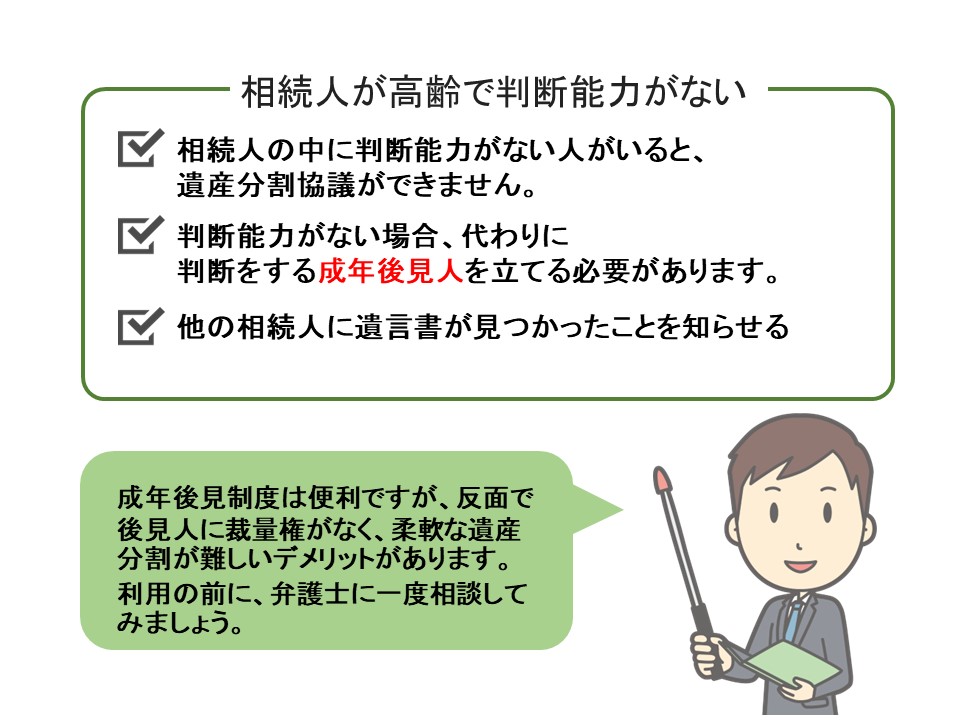

したがって、相続人のうちに判断能力を有しない人がいる場合、そのままでは遺産分割協議をすることができません。

判断能力を有しない相続人のために、成年後見人を選任する必要があります。

「成年後見制度」は、すでに成人しているが何らかの事情で本人に正常な物事の判断が期待できない場合に、本人に代わって身上監護や財産管理を行う人を家庭裁判所が選任する制度のことをいいます。

成年後見人が選任される場合としては、高齢、病気、事故の後遺症など、さまざまな理由が考えられます。

成年後見人は、

- ・配慮義務(民法858条)…の生活や身の回りに配慮する義務

- ・善管注意義務(民法644条・869条)…本人の財産を維持

- ・保全する義務

を負っています。

成年後見人は家庭裁判所に対して、定期的に本人の収支の報告書や財産の目録を提出しなければなりませんし、何かイレギュラーなことがあると家庭裁判所の担当者とその都度協議しなければなりません。

したがって、成年後見人の事務負担は軽いものではありません。

しかも成年後見人の任期は基本的に本人が亡くなるまでですから、場合によっては何十年もこの責任を負うことになるのです。

誰が成年後見人の選任を申し立てるか?

相続人の一人が判断能力を有していなくても、家族や支援者などに支えられて幸せに暮らしていたとします。

そういう方は相続の問題がなければ、成年後見人を選任する必要性など感じていなかったでしょう。

そこへたまたま身内の相続が発生し本人が相続人になったからといって、相続の処理のためだけに、本人の周囲が急に成年後見人の選任に動いてくれるとは限りません。

これまでの経験上、亡くなった方が本人の兄弟くらいまでの近い親戚の相続であれば、本人の周囲が協力して成年後見人選任の申立をしてくれることが多いです(関係性によりますが)。

それ以上に関係性が薄い場合は、本人側では成年後見人選任に動いてくれないことがあるので、その場合は遺産分割協議を進めるために、こちらから成年後見人選任の申立を積極的に働きかけていかざるを得ません。

誰が成年後見人になるか?

成年後見人に選任されるのは、通常は本人の家族か、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職です。

家庭裁判所が事案から判断して適切な成年後見人を選任するのですが、一般的に本人の財産が多いほど、裁判所は本人の家族ではなく専門職を成年後見人に選任する傾向にあります。

地域によって多少異なるものの、だいたい預貯金等の流動資産が1000万円を超えている場合は専門職を選任する傾向が強いです。

特に、遺産分割協議において法的判断を踏まえた交渉が必要になることが予想される場合は、弁護士が専門職として成年後見人に選任されることが多いです。

2.成年被後見人がいる相続で注意すべきこと

利益相反

成年後見人は、成年被後見人の法定代理人として、本人の代わりに遺産分割協議へ参加できます。

しかし、場合によっては代理権が制限され、また別の人間を選ばなければならない場合もあります。

例えば、認知症を患う高齢の女性Aに、子供Bが成年後見人としてついているとしましょう。

このとき、女性Aと子供Bがともに、被相続人C(Aの夫)の相続人であるとします。

この場合、AもBも同じCの遺産という一つのパイを分け合う関係にあるので、BはAの相続分を少なくすることで自分の利益を増加させることができます。

これを女性Aと子供Bの間の利益相反関係といいます。

利益相反が発生する間柄での代理権は制限されるため、子供Bは成年後見にとしてAを代理して遺産分割協議に参加することはできません(Bも相続人ですから、B自身の相続分について本人として遺産分割協議に参加することは当然できます)。

Aについては、「成年後見監督人」が対応するか、新たに「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらって手続を進めます。

ちなみに成年後見監督人とは後見人の事務を監督する者です。

これは民法849条に規定があります。

第849条 (後見監督人の選任)

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは 後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

さらに、その職務内容については、民法第851条で定めています。

第851条 (後見監督人の職務)

後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

このように「成年後見人の行為を監督し、利益相反行為がある場合には成年後見人の代わりにさまざまな手続きを行う」のが成年後見監督人の役割といえます。

成年後見人の権限の限界

に述べたように、成年後見人には本人の財産を保全する義務があります。

そして、成年後見人がきちんとその職務を果たしているか、家庭裁判所が監督しています。

したがって、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する場合、成立させようとする協議内容について(遺産分割調停に至っていれば、成立させようとする調停条項の内容について)家庭裁判所は必ず事前にその内容を報告するよう成年後見人に求め、内容をチェックします。

そして家庭裁判所は、原則として、本人の法定相続分相当の財産を確保するような遺産分割の内容でなければ、遺産分割協議や調停を成立させることについて否定的です。

少なくとも、なぜ本人の法定相続分が確保できないのか、成年後見人に合理的な説明を求めることになると思われます。

とはいえ、それはあくまでも原則論です。

個別の事情から判断して、円満な解決のために本人の法定相続分を割り込むことが必要不可欠なのであれば、家庭裁判所も柔軟な姿勢で臨んでくれます。

しかし、成年後見人が遺産分割協議に参加する場合には、成年後見人が受け入れ可能な遺産分割の範囲には制限があるのを念頭に置かなければならないことに注意です。

3.専門家の知恵を借りるべき成年被後見人の相続

このように成年被後見人が相続人である場合は、成年後見人(または成年後見監督人、特別代理人)が遺産分割協議に参加します。

成年後見人が選任されて遺産分割協議のテーブルに付くまでに時間がかかる場合もあれば、協議についてからも遺産分割の内容が制限される場合もあり、普通の遺産分割よりもさらに複雑になるといえるでしょう。

こういったケースでどう遺産分割を進めるかは、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

このコラムの監修者

-

福田法律事務所

福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。