相続の手続は誰にも依頼しなくてもできるもの?

遺産相続は、何かとトラブルを起こしやすいものです。弁護士などの専門家に手続を依頼する方が多いのですが、誰の力も借りずに自分で対応したいと思われる方もいるでしょう。

果たして遺産相続は、専門家の手を借りずともできるものなのでしょうか。遺産相続全般の手続を整理しながら解説します。

目次

相続のポイント1:相続財産は何か?

相続財産にはプラスのものも、マイナスのものも含まれます。

簡単にいうと、土地や家、預貯金や株などと共に、亡くなった方の「借金などの負債」も受け継がれるわけです。

現金や預貯金だけが相続財産であれば、専門家の手を借りずとも相続の手続は可能でしょう。

なぜなら、現金や預貯金の価値は一定で単純であるため、“相続財産がどれだけあるか”ということについて揉め事になることは少ないからです。

ただし、不動産や株など、価格が上下するものは、「どの時点の評価額で計算するか」が問題になりがちです(評価方法が争いになることもあります)。

また、生命保険金は相続財産に含まれない場合があるため、この点についても確認が必要でしょう。

さらに、借金や負債がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄の手続が必要になるかもしれません。

ケースバイケースですが、相続放棄(または限定承認)が絡むと、専門家の手を借りるべきケースが多いと思われます。

このように、相続財産が何かによって相続手続の難易度が変わるため、事案の整理が必要なのです。

相続のポイント2:誰が相続する(受け継ぐ)のか?

相続財産を確定させたら、相続の権利を持っている人(相続人)を確定しなくてはなりません。

民法では「法定相続人」を規定しており、基本的にはこれに従って相続人を確定させます。

ただし、亡くなった方が遺言書で相続人以外の特定の人に財産を遺したいと書いていると、相続人以外も相続手続に関与してくることになります。

また、相続人が何十人といる場合も、全員と協議することになるため手続が複雑になりがちです。

さらには、相続人の存在はわかっているが、生死不明あるいは行方不明という場合もあります。

相続手続の関与者がどれくらいいるか、その全員にコンタクトできるかは、相続手続の難易度を決める大きなポイントになります。

相続のポイント3:どう分けるのか?

遺産相続においては複数の相続人が存在することが多いので、「遺産分割協議」を経て遺産をどう分けるかを決めることになります。

しかし、それが円滑に進むとは限らず、トラブルに発展することも珍しくありません。

トラブルによって遺産分割協議が進まなくなると、家庭裁判所での「遺産分割調停」や「遺産分割審判」といった手続をとることになります。

話し合いで済むようなケースであれば誰の手も借りずに進められますが、話し合いができない事態になれば、専門家の手が必要になるでしょう。

相続のポイント4:手続の期限について

相続では、一般的に次のような期限があります。

- ・3か月以内が期限…相続放棄や限定承認

- ・4か月以内が期限…所得税の準確定申告

- ・10か月以内が期限…相続税の申告と納付

- ・1年以内が期限…遺留分の確定及び遺留分侵害額請求

期限が1年以内のものだけに限定しましたが、聞きなれない言葉もあると思います。

特に4つ目の「遺留分の確定及び遺留分侵害額請求」は、相続した財産が民法で定められている最低保証額よりも少ない場合、その差額を請求できる制度です。

これは計算が複雑で、他の相続人との調整が発生するため、弁護士に依頼すべき案件かもしれません。

複雑な相続は専門家に依頼すべき

相続手続の専門家

このように基本的な部分だけに限定しても、遺産相続の場ではさまざまな手続が必要です。

しかし、お役所や金融機関は、平日の日中しか窓口対応してくれないのが普通です。仕事を抱えている方にとっては、その時間を割くだけでも大変だと思います。

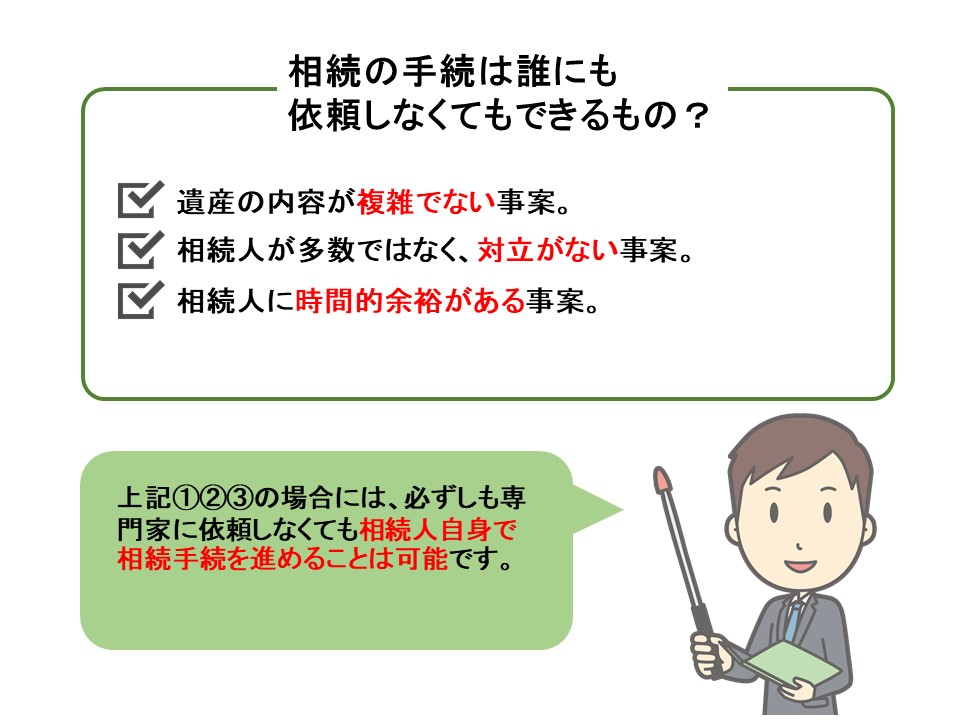

預貯金や現金のみが相続財産で、相続人同士の仲も良いといった場合ならば、まだ誰の手を借りずに手続を終えることも可能でしょう。

しかし、不動産・株・借金などが含まれるならば、初めから専門家に依頼するのが無難です。

相続手続の専門家として、行政書士・司法書士・税理士・弁護士などが存在します。

このうち司法書士は不動産登記に関する、税理士は相続税その他の税金に関する、専門家です。

登記や税金が絡む相続の場合は、それぞれ司法書士や税理士に依頼するのがよいと思います。

相続トラブルに関しては弁護士へ

もし、他の相続人と遺産分割の意見が合わなかったり、そもそも他の相続人と不仲だったりする場合、その相続は紛争性を帯びてきます。

紛争性のある相続手続に関しては、それを専門とする弁護士に依頼すべきです。弁護士は、法律紛争に介入できる唯一の専門資格です。

そりの合わない他の相続人とシビアな交渉を続けるのは、普通の人にとって精神的・時間的コストが重すぎます。

これから親類と相続の話をするのを考えるだけで気が重い、という方は、最初から弁護士に依頼してしまうことを強くおすすめします。

このコラムの監修者

-

福田法律事務所

福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。