遺留分侵害額請求権とは?(1)~どんな場合に請求できる?

目次

遺留分とは

以下のような事例を考えます。

AとBは夫婦で、C、D2人の子どもがいました。

AとBは、定年後A名義の預貯金を取り崩しながら老後を暮らしていました。

Aは亡くなる直前、すべての預金を慈善団体に寄付してしまいました。

Aが亡くなったときには遺産は全くなく、BはA亡き後の生活資金のあてがなく困ってしまいました。

Aは、生きている間に自分の財産をどう使うかは自由です。

ですので、BはAが全財産を寄付することを、少なくとも法的には止めることができません。もしこれが、Aが全預金を寄付するという遺言を残した場合であっても同じです。

自分の財産を死後誰に残したいか、遺言で自由に決めることができます(遺言自由の原則)。

しかしBからみれば、Aが亡くなったあとはAの遺産で暮らそうと生活設計していたのに、Aが亡くなる直前寄付してしまったら(あるいは遺言で寄付してしまったら)、急に生活設計が成り立たなくなります。

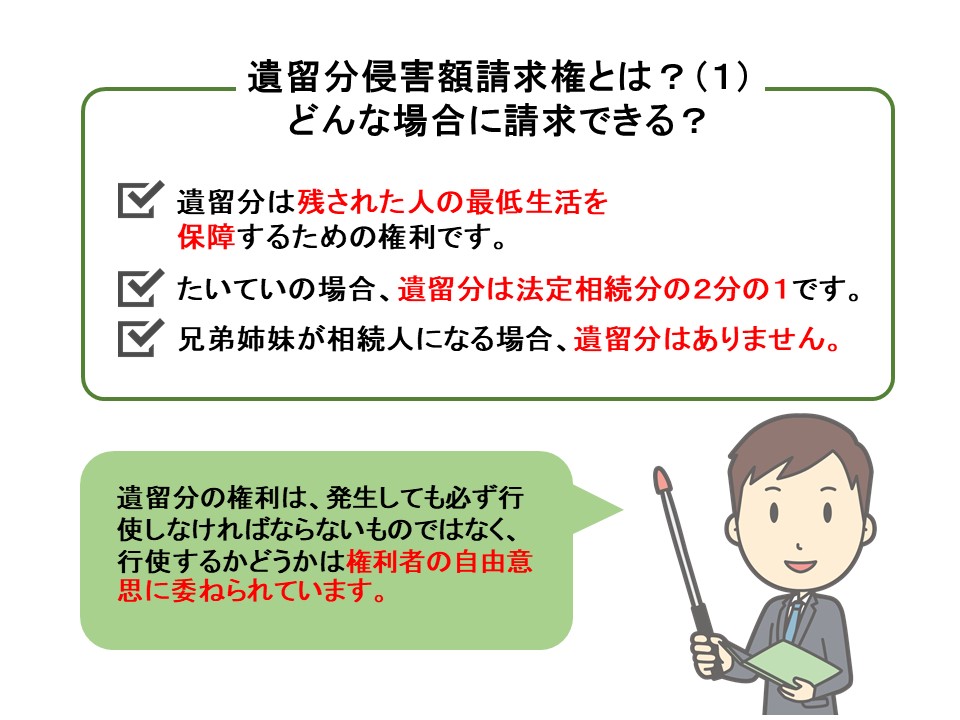

このような事態を避けるために、民法は一定の相続人に対しては相続できる最低保証額のようなものを取り決めており、これを「遺留分」と呼びます。

ここでは、どのような場合にどういった人が遺留分を請求できるかについて解説します。

遺留分と遺留分侵害額請求権

遺留分が問題になるのは、遺産の相続を期待するのが普通だと考えられる近しい範囲の相続人が、結果的に期待以下の財産しか相続できなかった場合です。

ここで注意したいのは、この期待以下というときの期待とは、法定相続分ではありません。つまり、「遺留分=法定相続分」ではないということです。

遺留分の割合は、民法1042条に定められています。

第1042条 (遺留分の帰属及びその割合)

1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

遺留分が問題となるケースのほとんどは、1042条1項第2号の適用がある場合です。ですので、遺留分割合は、法定相続分の2分の1と考えて差し支えありません。

(第1号は両親や祖父母のみが相続人となる場合を指していますが、前述のとおり遺留分は生活の保障という側面があるので、第1号のケースでは遺留分があまり問題になりにくいという事情があります)

そして、遺留分以下の遺産しか相続できなかった相続人は、その分遺産を多く受けとっている他の相続人や贈与を受けた人に対し、遺留分を侵害された額だけ、金銭の請求をすることができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

第1046条 (遺留分侵害額の請求)

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(中略)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる

遺留分を請求できるのはどのような場合か?

遺留分侵害額請求ができるのは、先に述べた通り遺留分が侵害された場合です。具体的には、以下のような場合が該当します。

遺言の中で大半の遺産特定の相続人が取得するとされている場合

被相続人が遺言を作成しており、それぞれの相続人が取得する財産を指定している場合、遺留分が侵害されている場合がよくあります。

例えば相続人となる兄弟が数人ある中で、「遺産はすべて長男にすべて相続させる」とされている場合などです。

実務上一番多いのは、配偶者と子ども達が相続人となる中で「遺産はすべて配偶者に相続させる」とされている場合です。この場合も子供たちの遺留分は侵害されているのですが、その後配偶者の相続(いわゆる二次相続)を想定しているからか、あまり遺留分が問題とされることはありません。

遺言で全財産(あるいは大半の財産)を第三者に贈与するとされている場合

たとえば被相続人が離婚して、その後内縁の夫・妻と長く連れ添っていたという場合、相続権のない内縁の夫・妻のために「遺産はすべて内縁の夫・妻に相続させる」という遺言を残すことがあります。

離婚前にもうけた子どもと内縁の夫・妻がほとんど交流がなかった場合、遺留分が問題になりやすいケースといえます。

生前贈与によって遺産がほとんど残らなかったとき

冒頭にあげた例がこのケースです。残されたBは、生前にAから寄付を受けた慈善団体に対し、遺留分侵害額の請求をすることができます。

ちなみにここで問題となる生前贈与は、相続人が受けた贈与は相続開始前10年以内、相続人以外が受けた贈与は相続開始前1年以内のものに限られます。

つまり、生前に財産のほとんどを慈善団体に寄付してから1年以上経過してからAが亡くなった場合、Bはこの慈善団体に遺留分侵害額請求をすることはできません。

第1044条

1 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 (中略)

3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

遺留分を請求できるのはどのような人?

遺留分を請求できる人は、1042条1項にある通り、「兄弟姉妹以外」の法定相続人とその承継人です。したがって、遺留分権利者は以下のようにまとめられます。

1 配偶者

2 子や孫などの直系卑属

3 両親や祖父母などの直系尊属

4 上記1~3の遺留分権利者からの承継人

ちなみに遺留分侵害額請求は権利としてあっても、実際に請求するかどうかはその権利者の意思に任されています。したがって、権利があるからといって必ず請求しなければならないわけではありません。

遺言の内容に不満があっても、遺言者の意思を尊重して請求しないという方も結構な割合でいらっしゃいます。

遺留分に関する相談は必ず弁護士へ

このように遺留分は、やや複雑な制度である一方、対象者であれば誰もが請求できるものです。

ただし、遺留分の請求は、事実関係を整理したうえでしっかりと請求分を計算する必要があります。

もし「贈与や遺贈によって自分の取り分が少ない」と感じた場合には、ぜひ相続に強い弁護士へ相談してみてください。

このコラムの監修者

-

弁護士法人紫苑法律事務所

福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。