故人が会社代表だった場合、相続人がするべきことはある?

目次

はじめに

会社(あるいは個人事業)の経営者が亡くなったとき、相続人は、自分たちの生活はいったいどうなるのか、事業に関係ある財産はどうなるのか、事業の借金まで支払わなければならないのかなど、不安に感じることがあるかもしれません。

被相続人が事業の経営をしていた場合、相続人は相続の際にどのようなことに気をつければよいか、以下で解説します。

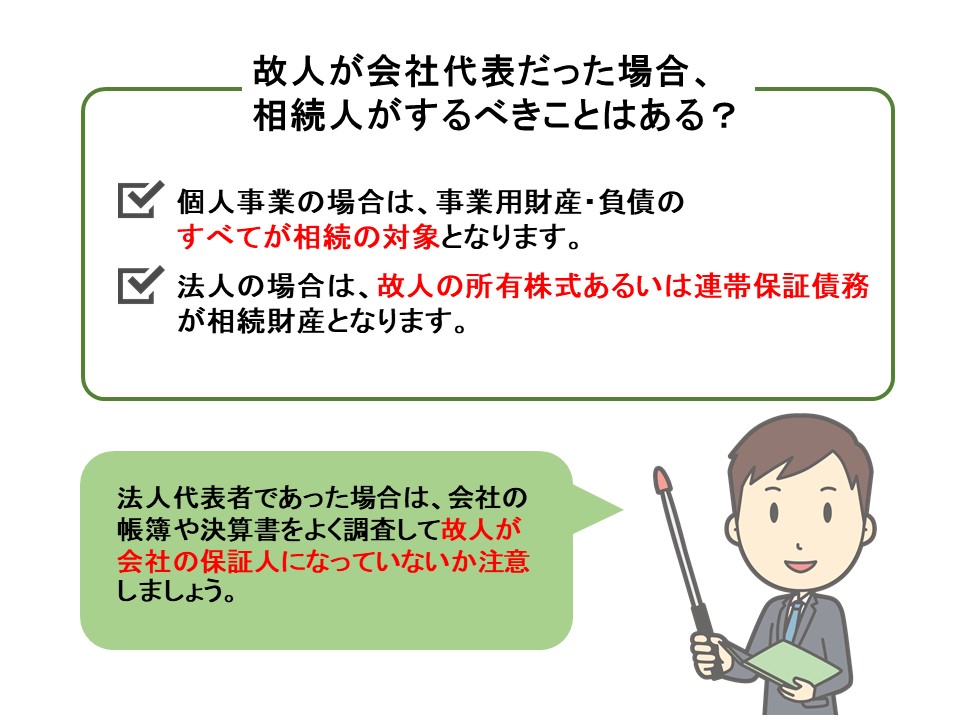

まず、この場合問題となる事業が法人であるのか、個人事業なのかによって大きく違いますので、分けて考えます。

個人事業の場合

まず、故人が個人事業主であった場合はどうでしょうか。

通常、事業を個人で行っている場合は、事業自体が経営者の才覚、技能、信用、人脈などに大きく依存しているケースが多いと思われます。

例えば事業用の財産(店舗などの不動産、運転資金、棚卸資産、工具備品)などは事業主個人の名義ですし、借り入れも経営者の名前で行っているので、経営者の借金です。

事業をたたむのか、続けるのか

事業を個人として営業していた場合、個人の死亡によって原則としてその事業はいったん終了する形になります。

ですので、この個人事業を相続人の誰かが受け継いで続けるのか、それとも清算するのか、まずそれを決めなければなりません。

個人事業は小規模であり、経営者の他には従業員がなく、せいぜい配偶者が手伝っていた程度ということが多いです。仕事も経営者の裁量で都度進めているので、参照できるマニュアルなどもありません。

そもそも経営者が何らかの資格や技能をもっており、それがなければできない事業かもしれません。得意先も経営者が長年の付き合いで築いた信用でつながっていることが多く、相続人が引き継いだとて引き留められるかは分かりません。

このように、事業が個人事業主であった場合、相続人が事業を引き継ぐのは難しいケースが多いのではないかと考えられます。その場合は、事業の清算をしなければなりません。次に述べるように、個人事業の場合は事業用財産も事業上の債務も相続財産として相続の対象となりますので、相続人の間で遺産分割をしなければなりません。

最近は小規模なM&Aも活発ですので、個人事業自体を同業他社に売却して、その代金を遺産分割するという方法が取れるかもしれません。

逆に、個人事業が順調にいっており、相続開始前から相続人の誰かが後継者として被相続人の事業を手伝っていたような場合は、被相続人の個人事業をそのまま引き継いで継続させることも可能でしょう。

事業を継続する場合は、事業を手伝っていた相続人が店舗不動産、商品などの棚卸資産、工具備品などの事業用財産一式を相続し、それをもって相続人が新たに事業を開始する形になります。

事業用財産も相続対象となる

繰り返しになりますが、被相続人である経営者が個人事業主として事業をしていた場合は、事業用の資産と個人の資産に区別はありません。負債も同様に、運転資金の借り入れなど事業用のものと、個人的な負債との間に区別はありません。

ですので、事業用財産を含めた経営者の個人資産すべてが相続の対象となり、事業用財産も相続によって相続人へ承継されることになります。

たとえば事業資金を置いていた口座の預金も、経営者の生活に使っていた個人口座も、得意先に対する売掛金も、在庫の商品も、各種共済の共済金も、すべて相続財産です。

逆に、事業資金としての借入金のほか、取引業者からの買掛金、未払の従業員給与、未納の社会保険料・税金などもすべて相続債務となります。

事業用財産の調査

被相続人が個人事業主で、相続人となる家族があまりその事業に関与していなかった場合、事業用の財産がどこにあり、事業用資金をどこからいくら借りているか、相続人も知らないことがあります。

ですので、被相続人が個人事業主であった場合、特に事業上の資産や債務を調査することが、まずは大事になります。

もし、被相続人が事業について、普段の記帳や確定申告を税理士に依頼していた場合は、確定申告書や帳簿類からある程度正確に資産や負債の状況を確認することができますので、まず過去の確定申告書がないか調べましょう。

もしそれがなければ、被相続人が仕事場に残した郵便物や帳簿などの書類を確認しましょう。そして、事業用に使っていた通帳を確認しましょう。

通帳で定期的に入金があったり送金していたりする個人・法人の名前と、残された請求書・領収書の宛名を照らし合わせてください。おそらくそれで事業上の取引先がある程度わかると思います。売掛金・買掛金がないか、これらの取引先に問い合わせてみましょう。

また、金融機関やリース会社からの郵便物が届いていたら、事業用の借り入れが残っている可能性がありますので、問い合わせてみましょう。

不動産を所有していた場合、担保がついていないか登記を調べてみましょう。これは事業用不動産も自宅その他の個人的な不動産も含め全てです。また、自動車を持っていた場合、車検証を確認しましょう。所有者が自動車販売店やローン会社になっていれば、自動車ローンが残っています。

これらは相続開始後、すぐに着手することをお勧めします。事業用財産を含めた相続財産より相続債務の方が大きい場合、相続放棄も視野に入れなければなりませんが、それには3か月という期限があるからです。

事業を承継する相続人がいる場合の、遺産分割の方法

もし、事業を引き継ぐ相続人がいたとして、個人事業を承継しようと考えても、事業用資産が遺産分割で分割されてしまうと事業の継続が難しくなることが考えられます。

かといって、事業用財産全部を事業を承継する相続人が相続した場合、他の相続人が相続できる財産が少なくなってしまい、遺産分割協議が成り立たなくなります。

ポイントは相続債務のうちの事業用資金の借り入れでしょう。個人事業主の場合、事業用の借り入れは全て経営者の負債ですので、事業用財産がプラスの相続財産となる一方で、事業用の借り入れはマイナスの相続財産になります。

事業を引き継ぐ相続人がいる場合、事業用の借り入れは全て当該相続人が引き継ぐことになります(これは借入先金融機関からそのように求められます)ので、この両者が打ち消し合えば、全体としての遺産分割の対象財産額は少なくなり、遺産分割協議をまとめやすくなるでしょう。

逆に、被相続人の事業経営がうまくいっていて、借り入れ額を大幅に上回る事業用財産がある場合は、事業を引き継ぐ相続人は事業用財産に見合った財産を他の相続人に渡さなければなりません。

この場合は遺産分割が難しくなりますが、現在は経営承継円滑化法に基づく特例融資や信用保証の制度がありますので、これを利用して他の相続人に渡す資金を調達する方法が考えられます。

個人が会社経営をしていた場合

次に、被相続人が会社経営をしていた場合を考えます。ここでは、被相続人が創業者として、会社の全株式を有したまま亡くなったケースを念頭に置きます。

法人は当然に存続する

株式会社や特例有限会社などは、いわゆる「法人」です。法人は、個人(生身の人間、自然人)とは別に法が人格を与えたもので、個人である代表者と法人は別の人格になります。

そのため、法人の代表者が亡くなっただけでは、法人には直接影響はありません。また法人は、私たち個人とは異なり、病気になったり死亡したりはしません。

ですので、経営者でありオーナーである被相続人が亡くなっても法人はそのまま存続します。亡くなった経営者の代わりの代表者を立てて、事業を継続させることになります。

もっとも、会社といっても実態は様々であり、経営者の一人会社でほとんど個人事業主と変わらないケースもたくさんあります。その場合、経営者が亡くなった後の事業の存続可能性という意味でも、個人事業主と変わりません。

会社を清算し、残余財産があればそれを遺産分割するという方法もあるでしょう。

法人の資産も負債も、相続の対象とはならない

被相続人は、会社代表者であっても全株所有の株主であっても法人とは別の人格ですので、会社の資産は相続の対象となりません。

例えば、会社が使用している土地建物、棚卸資産、機械工具などは会社所有の財産であるのが通常ですから、故人の相続人がこれらを相続することはできません。

また、法人が負っている負債も、相続債務にはなりません。

しかし、被相続人が創業者で、個人事業主から会社組織に「法人成り」した場合は、法人と個人の区分けがあいまいなまま残されているケースもよくあります。

例えば、会社の建物は会社名義だが敷地が被相続人のものであったり、会社創業時の運転資金として被相続人が個人として会社に貸付したものが、長年そのまま残されていたりします。

不動産に関しては登記で確認できますし、法人と被相続人との間の貸し借りは法人の決算書を見れば分かります。ですので、まずこれらをチェックしましょう。

個人保証についての問題点

法人の債務は個人の相続債務とならないと言いましたが、会社の借入金は、代表取締役等の経営者が連帯保証人になっているケースが多いです。

この場合、法人の借入金とは別に、相続人が経営者である被相続人の連帯保証債務を相続することになります。そして、会社が借入金を返済できない場合は、連帯保証人が借入金を返済しなくてはならなくなってしまいます。

会社の経営状態が悪化しているなど、連帯保証人が責任を取らなければならない事態に陥りそうな場合には、会社の借入金の連帯保証人として請求されることを免れるために、相続放棄をすることが考えられます。

ただし、会社の借入金だけを相続放棄することはできません。相続放棄は、一切の相続財産を受け取る権利を放棄する制度ですから、相続財産の中に預金や自宅不動産など被相続人個人の財産がある場合にはそれらのプラスの財産も相続放棄しなければなりません。また、それらの財産を使ってしまったり処分してしまうと、借入金の相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。

会社株式について

ここまで述べた通り、「会社の資産や債務」は会社のもので個人のものではありません。しかし、「会社そのもの」は亡くなった個人の資産となります。

なぜなら、株式会社であれば会社の所有権は株式という形で表され、亡くなった経営者がその株式を保有しているからです。

したがって、この故人が保有していた会社株式が、相続財産となります。

相続人が複数ある場合、この会社株式を誰がどの程度取得するかは、単に個人の遺産分割にとどまることなく、今後の会社の支配権に関わることになりますので、それを念頭に置いた遺産分割をする必要があります。

たとえば、亡くなった人の相続人が当然に代表権を持つ取締役になるわけではありません。(代表)取締役を誰にするのか決定する権限を有するのは、最終的には会社の株主です。

ですので、故人が会社のすべての株式を所有していた場合は、その過半数の株を取得した相続人は(自分も含めて)次の代表者を指名し、重要な意思決定について決定する権限を持ち、会社を実質的に支配することになるのです。

もし、会社の株式を遺産分割によって細分化してしまうと、いざ会社の重要な意思決定をしようとしたときに、相続人間で意見がまとまらず、会社の方針を定められなくなる恐れがあります。会社と事業を存続させる場合は、株式を少数の相続人に集中させ、紛争が生じないようにするのが望ましい遺産分割の方法になります。

そうなると、会社株式がどれだけの価値を有するかで、被相続人の遺産分割のやり方が大きく変わっていくことになります。個人事業主の場合と同じく、会社の価値(=会社株式の価値)が高いと、少数の相続人が集中的に株式を相続した場合に、他の相続人に渡すべき財産の額も大きくなってしまうからです。

非上場企業は上場企業のように株価が明確に表れないため、株式価値の評価は難しいですが、一般的には相続税における非上場株式の算定基準が用いられます。これは会社の規模、株主構成などにより計算方法が異なり、数年分の会社の決算書を渡して税理士や公認会計士に算定を依頼して評価額を出すことになります。

株式の評価額が大きくなり、被相続人の他の個人財産との間でバランスが取れない場合は、株を取得しない相続人との間での遺産分割協議が難しくなることが予想されます。

この場合も経営承継円滑化法に基づく特例融資や信用保証の制度がありますので、会社を引き継ぐ相続人は、これを利用して他の相続人に渡す資金を調達する方法が考えられます。

最後に

故人が会社代表をしていたり事業をしていた場合には、その会社の種類や事業形態によって、法律関係が全く異なってきます。また、会社に関する規制は、会社の規模や組織形態によっても異なります。また、跡継ぎが誰か、どのように継がせるかによってもするべきことは変わってきます。

相続人の方たちが、故人が経営していた会社がどのような会社であったのか、株は誰が持っているのかをまったく把握していないことも珍しくありません。

必ず、専門家である弁護士や税理士に相談して適切なアドバイスを受けるようにしてください。

このコラムの監修者

-

福田法律事務所

福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。