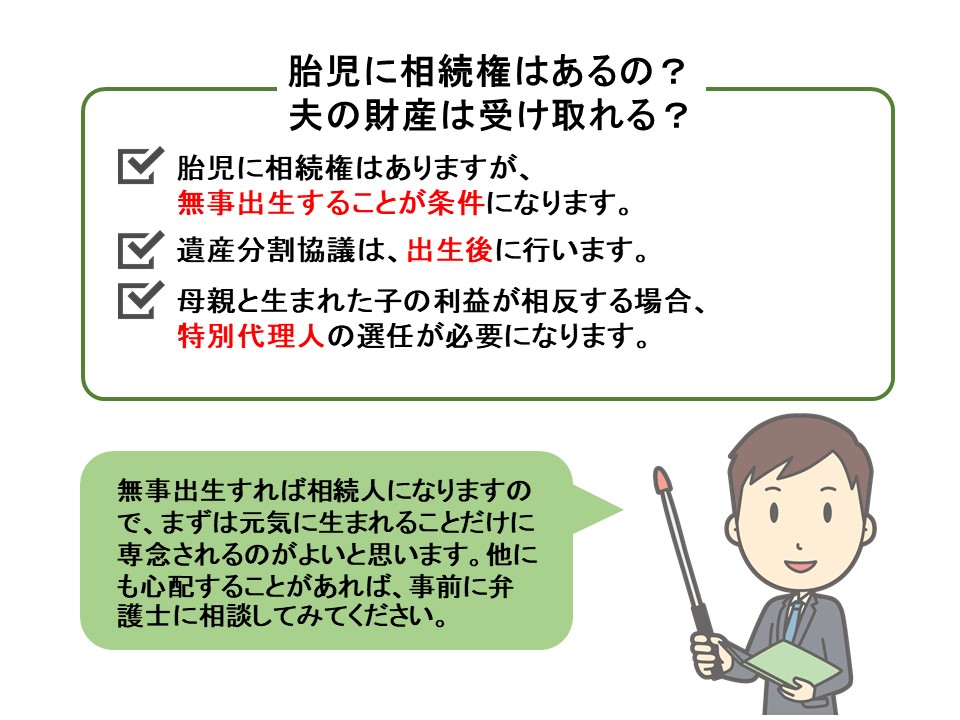

胎児に相続権はあるの?夫の財産は受け取れる?遺産分割方法と注意点を解説

胎児の相続権について知りたい方は必見。この記事では、胎児の相続権がいつから発生するのか、胎児の相続権が発生した場合の遺産分割協議の方法や注意点について解説しています。この記事を読めば、適切な対処法が分かり相続に関する不安を解消できます。

不幸にも妊娠中に夫が亡くなったとき、問題になるのが「胎児の相続権」です。

できることなら、これから生まれてくる子どもにも、何らかの遺産を分けてあげたい。

そう考える方は少なくないと思います。

今回は、胎児が相続権を得るための条件・遺産分割などについて解説します。

目次

胎児にも相続権は認められる!ただし条件あり

まず「胎児に相続権があるか」どうかですが、答えは「ある」ということになります。

一般的に、相続権などの民法上の権利が認められるためには「権利能力」があることが前提です。

権利や義務の主体となる資格を「権利能力」といい、権利能力を持つのは、生きている人です。

相続で胎児は生まれていたものとみなす

胎児に関しては、民法3条があります。

第3条

1 私権の享有は、出生に始まる。

分かりにくいですが、この条文は要するに、生まれる前の胎児には権利能力はないと言っています。

では、まだ産まれていない胎児は相続権はないように思えますが、これについて民法第886条に例外があります。

第886条 (相続に関する胎児の権利能力)

1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

1項を見てわかるとおり、相続に関して胎児は「生まれたものとみなす」とされています。

つまり、胎児にも相続権が認められており、れっきとした相続人なわけです。

ただし、2項は死産であれば胎児に相続権はない、と言っています。

つまり、胎児の相続権は、無事生まれてくることが条件です。

ちなみに、生まれてからほんの数分でも生存していれば、相続権を持つ(持っていた)ことになります。

死産の場合は相続権がない

残念ながら胎児が死産となった場合、相続権は認められません。胎児の相続権が「生きて生まれる」ことを前提としているためです。

胎児の権利がいつ発生するかについては、過去に2つの法的な解釈がありました。「解除条件説」は、胎児も一時的に権利主体とし、死産でその権利が消滅するとする見方です。

「停止条件説」は、生きて生まれた時に初めて、その権利が相続開始時までさかのぼって有効となると考えます。日本の裁判所は停止条件説を採用しています。従って、胎児が相続人となるのは、無事に出生した時点から過去にさかのぼって権利が確定する仕組みです。

胎児が相続人になる具体的な事例

では、もう少し具体的に、胎児が相続人になる事例を見ていきましょう。

妊娠中に夫が死亡した場合

子どもが無事に生まれてくれば、法定相続分は妻と子供(相続開始時は胎児)で2分の1ずつになります。

ただし、実際に遺産分割をするには、子どもに特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人とは、相続人が未成年者のときに選任される代理人です。

「代理人なら親である妻がなればいいのでは?」と思うかもしれませんが、相続においてはこれができません。

なぜなら妻と子供は、遺産相続において利害が対立しており、妻の思惑次第で子供の取り分を操作して、減らすことが可能だからです。

これを「利益相反」と呼び、利益相反がある間柄では代理人になることができません。

出産前に離婚した場合

妊娠したものの、出産前に離婚し、さらに離婚した元夫が死亡してしまった場合です。

相続開始時には離婚しているので、元妻には相続権がありません。

一方、子どもが無事生まれてくれば相続権があります。

この場合は元妻と子どもの間に利益相反はありませんので、元妻が子どもの親権者として、元夫の遺産分割協議に参加できるようになります。

胎児が産まれて間もなく死亡した場合

出産後、ほんのわずかな時間でも生きていれば、その時点で相続権があったとみなされます。

また、胎児が死亡したあとは、胎児の相続が開始されます。

次のようなステップで考えるとわかりやすいでしょう。

1 妊娠中に夫が不慮の事故で死亡し、損害賠償請求権1億円が遺産となる

2 その後子どもが無事に生まれ、妻と子どもが5000万円ずつ相続する

3 子どもが出生後1時間で亡くなり、子どもの相続が開始されて妻が相続人となる

4 子どもの遺産5000万円を妻が相続

胎児が相続権を有する際の遺産分割の方法

胎児が相続権を持つ場合、遺産分割は通常のケースよりも複雑になる可能性があります。遺産を相続するには、遺産分割協議が必須です。

ただし、胎児が相続人となる場合、すぐに遺産分割協議を進めることはできず、親権者の他に代理人を立てるなどの特別な手続きが必要です。

遺産分割は胎児出生後に実施

遺産を公平に分けるには、相続人全員での遺産分割協議が不可欠です。この協議は、原則として胎児が無事に生まれてから行うべきです。なぜなら、出生が確定しない段階で手続きを進めると、後々複雑な問題が起こりかねません。

日本の判例では「停止条件説」が採用されています。これは、胎児が生きて誕生して初めて、相続開始時点にさかのぼって相続人としての権利を得るという考え方です。

もし胎児の誕生前に他の相続人だけで協議を進めたとしても、無事に生まれてきた場合には、その協議はやり直しになる可能性があります。そのため、胎児の権利が確定するまでは、遺産分割協議を開始しないのが最も賢明な選択です。

特別代理人の選任

母と子どもの双方が相続人となる場合、利益相反行為が生じる可能性があるため、生まれた子どもには特別代理人を選任する必要があります。

利益相反とは、親権者である母親が自身の利益を優先し、子どもの相続分が不当に減らされるリスクがある状況です。実際にそのような意図がなくても、その可能性があれば問題とされます。

子どもは遺産分割に関する意思表示ができないため、この事態を防ぎ子どもの権利を守るために特別代理人が選ばれます。

特別代理人は家庭裁判所が選任し、相続に関係のない親族などが候補者となることが多いです。特別代理人は、子どもに代わって遺産分割協議に参加し、子どもの利益を適切に守る役割を担います。

法定相続分の確保

家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる際は、遺産分割案の提出が必要です。遺産分割案が未成年の子どもにとって不利な内容であれば、申し立てが受理されない可能性があります。そのため、提出する遺産分割案は子どもの法定相続分に相当する相続財産を確保することが望ましいでしょう。

しかし、不動産のように均等な分割が難しい資産がある場合や、親権者が子どもの養育費としてまとめて財産を相続する方が適切と判断されるケースも考えられます。その際は、遺産分割協議書や特別代理人選任申立書に「子の養育費に充てるため、親権者が便宜的に遺産相続を行います」といった旨を明記するようにしてください。子どもの不利益にならないことを示せば、申し立ては認められやすくなるでしょう。

胎児が相続権を有する相続手続きの注意点

胎児に相続権がある場合、通常とは異なる手続き上の注意点がいくつかあります。具体的には、以下の4つのケースが挙げられます。

・遺言書で胎児に財産を与える場合

・胎児が代襲相続人となる場合

・胎児が相続放棄を検討する場合

・不動産相続登記で胎児を名義人にする場合

これらの注意点について以下で詳しく解説します。

遺言書で胎児に財産を与える場合

相続においては、胎児にも相続権が認められるため、父親が遺言によって胎児に遺産を残すことは可能です。遺言書では遺産を渡す相手を明確に特定することが重要ですが、胎児にはまだ氏名や生年月日がありません。

実務では「〇〇(財産)を妻△△(生年月日)が懐胎している胎児に相続させる」といった形で記載し特定します。一方で「いずれ生まれてくるわが子に相続させる」といった漠然とした記載では、胎児の特定が不十分と判断され遺言が無効となるリスクが高まります。

このようなリスクを避けるためにも、遺言書で胎児の相続権に関わる内容を定める際は、事前に弁護士などの専門家に相談しましょう。

胎児が代襲相続人となる場合

相続では、本来相続人となるべき方が被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その方の子どもが代わりに相続する代襲相続という制度があります。例えば、祖父がいて、その子が既に亡くなっており、さらにその子(祖父から見て孫)がいたとします。この場合は孫が亡くなった子に代わって祖父の財産を受け継ぐのです。

胎児も、民法886条第1項の規定により「すでに生まれたものとみなす」ため、代襲相続の対象です。もし、祖父が亡くなる前にその子が死亡し、その子が胎児を身ごもっていた場合、その胎児は祖父の財産を代襲相続できる可能性があります。この制度は、世代を超えて財産を承継させる役割を持ち、胎児の相続権を保護するものです。

胎児が相続放棄を検討する場合

被相続人に借金などの多額の負債がある場合、相続人は相続放棄することで返済義務を免れることができます。胎児でも無事に生まれて相続人になれば、相続放棄が可能です。

相続放棄の手続きには、相続の開始を知ったときから3カ月以内という期限が設けられていますが、胎児の場合は出生から3カ月以内に手続きが必要です。母親と子どもが共に相続放棄をする場合は、母親が子どもの代理人となって手続きを進められます。

一方で、母親が遺産を相続し子どもだけが相続放棄をするような状況では、母親と子どもの間に利益相反が生じます。この場合、子どもの権利を保護するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があるのです。

不動産相続登記で胎児を名義人にする場合

胎児に相続権がある場合でも、不動産の相続登記手続きは、胎児の出生を待ってから行うのが一般的です。しかし、緊急性がある場合は、胎児を名義人にすることも可能です。その際、胎児にはまだ名前がないため「亡〇〇妻△△胎児」といった形で登記されます。

ただし、この方法には注意点があります。もし不幸にも死産の場合、登記内容を訂正する「更正登記」が必要です。また、無事に生まれたとしても、その後に新しい氏名への名義変更手続きが別途生じます。

上記の手間を考慮すると特別な事情がない限り、胎児が出生して権利確定後に相続登記を行う方が、手続きが簡潔で後の修正も不要となるでしょう。

専門家に手続を依頼して出産に備える

出産前の時期は、精神的にも肉体的にも非常に重要な時期です。

また、前述したように特別代理人の選任申し立てや、遺産分割協議も見越さなくてはなりません。

もし、出産前の子供が相続人になりそうな場合は、相続に強い弁護士に相談してみましょう。

出産前の負担を少しでも軽くしつつ、産まれてくる子の権利を守り、将来に備えることができます。

このコラムの監修者

-

福田法律事務所

福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。