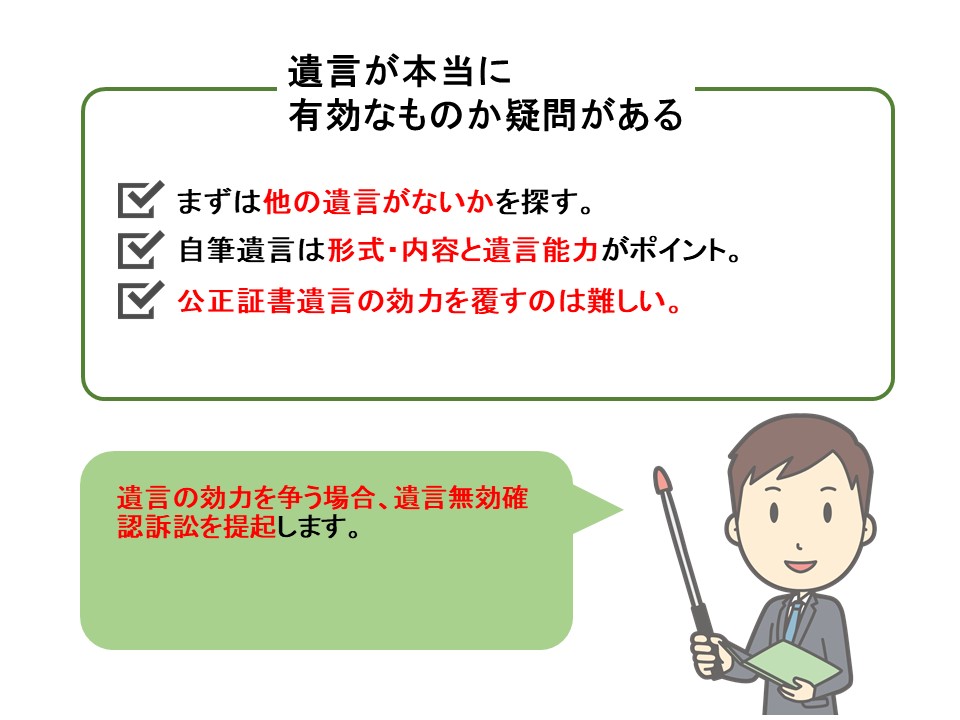

遺言が本当に有効なものか疑問がある

亡くなった方の生前の言動やおかれた状況から考えて、このような内容の遺言を残すはずがないと思える遺言がしばしば見受けられます。

遺言の有効性に疑問がある場合の対処方法を解説します。

1 まず他の遺言を探す

まず、有効性に疑問がある遺言が見つかった場合、その遺言の他にも遺言が残されていないかを十分確認してください。

遺言は何度でも作成できます。複数の遺言の内容に抵触があれば、基本的に効力を有するのは作成日付が最も新しい遺言です。

遺言の有効性に疑問があるのは、いまとは状況が異なっているからかもしれません。

であれば、その遺言は状況が変わる前に作成されたものであって、状況が変わった後に別の遺言が作成されている可能性があります。

今ある遺言より新しい遺言が出てくれば、前の遺言は新しい遺言に抵触する範囲で撤回されたものみなされます。

2 遺言の無効主張

もし他に遺言がない場合、当該遺言の効力が問題になります。

相続人全員で、遺言を排除して遺言内容と遺言と異なる分割方法の合意ができれば、特に遺言の有効性を問題にせずに済みます。

しかし、そのような合意ができなければ、遺言の有効性に疑問を持つ当事者は、他の相続人らに対して遺言の無効を主張しなければなりません。

この場合の対応は、当該遺言が公正証書遺言か、自筆証書遺言かで若干異なります。

2-1 自筆証書遺言(亡くなった人が自分で作成した遺言)の場合

極端な例ですが、自筆証書遺言の場合、その遺言は本人以外の者によって偽造・変造されている可能性があります。

もし他の相続人によって偽造・変造されていれば、その相続人は欠格になり相続権を失います。

遺言が偽造された(本人が作成していない)ことは、

- ①筆跡や体裁・言葉遣い・意味内容など遺言書自体の内容のほか

- ②作成当時の遺言者の自筆能力

- ③遺言書保管・発見の状況

など、1つ1つを吟味して立証していく必要があります。

自筆証書遺言が最も無効になりやすいのは、遺言作成当時、本人に遺言能力がなかったケースです。

遺言能力とは、有効に遺言を作成する判断能力のことで、遺言能力のない状態で作成された遺言は当然ながら無効です。

遺言書を作成するのはほとんどが高齢者で、作成時点で認知症を発症している場合も多いことから問題になります。

遺言作成時点で遺言能力が無かったといえるかどうかは、

- ①本人の見当識障害・記憶障害の原因となりえる疾患または障害の有無・程度

- ②遺言内容それ自体の複雑性や不合理性、本人のとりまく状況との不整合性

など諸般の事情をもとに総合的に判断されます。

2-2 公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合、遺言の原本が公証役場にも1通保管されますので、偽造・変造は問題になりえません。

また、本人の遺言能力についても、公証人が本人に直接確認しますので問題となることはありません。

ただし、公正証書遺言であっても本人の遺言能力を否定した判例がないわけではなく、近時は否定されるケースも増えています。

公正証書遺言で立会証人の立会いの有無、口授、読み聞かせなど法が定める公正証書遺言の方式を守らなかった場合も、遺言が無効になります。

遺言無効の争い方

上記の検討により自筆証書遺言または公正証書遺言が無効だと確信した場合、他の相続人や受贈者に対して遺言の無効を主張して、遺言によらない遺産分割を求めることになります。

しかし、それがすんなりと受け入れられることは、普通はないと思います。

したがって、通常は遺言の無効は、遺言無効訴訟を提起する形で行われます。

これは訴訟ですので、家庭裁判所ではなく地方裁判所に対して提訴します。

このコラムの監修者

-

福田法律事務所

福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。